MY STORYNo,06

STUDENT

在学生

理系学部の学生集合!

興味と好奇心を抱えて、輪のなかに飛び込んで!

梶岡ミカ(理学部4回生)

山﨑友里加(薬学部4回生)

白井李佳(工学部3回生)

吉野果歩(総合人間学部〈理系〉4回生)

上田菜央(農学研究科 博士後期課程1回生)

年の瀬も近づく12月、京都大学の交流スペースに集まったのは、京都大学の理系学部に所属する女子学生たち5名。学生たちだけでリラックスしながら、学部選びのきっかけから、将来の展望、京都暮らしの楽しみまで……。学部の垣根を超えて、ワイワイ・ガヤガヤと楽しく語りあった模様をお届けします。

上田みなさんはどのように大学や学部を選んだのですか。

白井父母ともに医師で、兄も医師志望。父や兄からは医学部に進んでほしいと言われていたのですが、ものづくりへの思いが捨てきれなかったんです。医療とものづくりを掛けあわせてなにができるかを考えてみると、「病院を建てることだ」と(笑)。

上田建築が好きだったのか、それとも医学部がしっくりこなかったのか……。

白井解剖ができそうになかったのは大きな理由です。あとは、子育てと医師の仕事を両立する母がたいへんそうで……。家族のなかで母だけは「医学部でなくてもいい」と味方してくれて励まされました。受験をのりきる力になりました。

山﨑父が医師で、医学の道も考えましたが私も解剖に不安があったんです。ふり返ると、授業では化学が好きで、もともと薬というものに興味があったと気づいて。薬学部進学の決め手は、幼稚園のころ、当時体調の優れなかった親の姿を見て、「なんでも治せる薬をつくりたい!」と宣言していたのを思い出したことです。

白井幼少期にタネがあったんですね。

梶岡化学に興味をもったきっかけは、小学生のころに父から贈られた元素のカードゲーム。

山﨑英才教育だ(笑)。

梶岡高校の化学の授業も楽しくて、化学をもっと勉強してみようと。合格できそうな大学のなかでいちばんレベルの高い大学に行けば、困ることはないだろうと思ったことと、福井県出身なので、東京よりも近い京大を志望しました。

吉野私はやりたいことが決めきれなくて……(笑)。なんとなく心理学や脳科学が気になっていましたが、文系か理系かすらも未定。とりあえず総合人間学部に入れば、進路はあとから決められると。脳を知る方法として医学部も考えたのですが、私も解剖はできなさそうで……。

上田私はというと、神戸市出身で自然は身近ではないし、親は虫が苦手なこともあって、自然にふれることの少ない幼少期でした。小学生になって、大学生といっしょにキャンプをするイベントに参加したことが転機。山や植物を好きになったんです。植物を学ぶなら理学部だと考えていましたが、京大の高校生向けイベントに参加して農学部の森林科学科を知ったんです。

大学選び、将来の進路のことは考えた?

梶岡進路を決めるとき、将来就きたい仕事のことは考えましたか? ちなみに私はまったく考えませんでした。進路はまだ迷っている最中。

吉野私も将来はまだなにも……。研究室選択も、興味の幅を超えていくつも研究室を見学して、配属の開始直前まで悩んでしまったほど優柔不断なんです(笑)。研究はとても楽しいのと、やってみたい研究が残っているので来春から大学院に進学します。そのあとのことはこれから考えます。

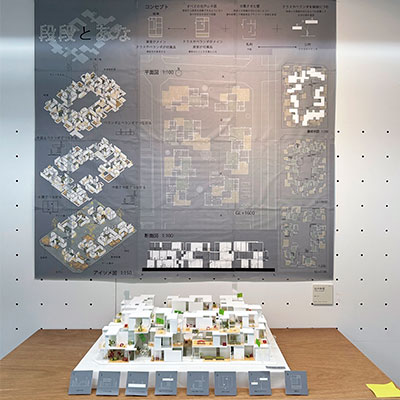

白井私は逆に、ガチガチに固まっているタイプ。特色入試で入学しましたが、出願時に提出する「学びの設計書」には将来の展望を書く欄があります。熱意を伝えたくて、将来のことをじっくり考えました。そのときといまも夢は変わらず、地元で病院と学校を建てること。卒業後の進路は、自分自身に未熟さを感じて就活に踏みきれなかったことと、大学院で取り組みたいテーマがあったので大学院進学を決意しました。力を磨いたあと建築事務所などで経験を積んで、いずれは地元で独立したい。漠然とした大きな夢から逆算して、進路を見定めながら生きています。

山﨑薬剤師や研究者になることしか想像していませんでした。でも最近、結婚式場でアルバイトをはじめて、人とのコミュニケーションが好きだと気がついたんです。製薬会社の臨床開発職など、薬学の知識とコミュニケーション力の両方をいかせる職種にも興味がわいてきました。でも、海外留学への思いも強くて、「これぞ!」という道はまだまだ見えていません。

上田山で過ごせる仕事はないか、と考えて「大学教員だ!」と(笑)。だから博士課程に進学したんです。でも、就職した同期生には、平日は仕事をして、毎週の休日には趣味で山に行く人がけっこういるんです。そういう山との関わり方もいいなと、民間企業への就職も視野に入れはじめました。

京都大学は出会いの宝庫

山﨑友だちや先輩、先生、京大で出会う人たちと話すのはすごく楽しいです。会話の端々に、「この人はこれまで、こういう考えをしてきたんだ」、「こういう努力をしたんだな」と感じることがある。自分とは違う考え方や、自分よりも深く物事を考える姿勢にふれて、刺激を覚えます。

白井出会いは財産だとつくづく思います。「敵わない」と思うくらい、勉強の面でもセンスの面でも飛び抜けた人に出会いました。建築学科はシビアで、自分のつくった作品が評価にさらされる世界です。「すごい」と思うような人たちとも同じ環境で戦わなければならない。でも、それがさらなる努力や切磋琢磨につながるんです。

梶岡京大出身の教師から、「京大はとにかく自由で楽しいぞ」と聞いて京大を選びました。たしかにみんな、他人に干渉しません。だれがなにをしていても、とやかく言わない心地よさがあります。でも、逆に意見をぶつけ合うことが減るのは物足りないかも……。とはいえ、京大に入ってよかったと思うことばかりですね。

吉野わかります。それぞれの興味は違うけれど、それが自分の幅を広げてくれることもあります。「私はこれが好き」とまわりに伝えていると、「こういうのがあったよ」と教えてくれたり、逆に私が教えたり、好みを尊重する空気が居心地いい。

上田私は「意外と普通だな」と思ったんです(笑)。京大出身の親族が多くて、「京大は楽しい・おもろい」と聞かされつづけてきました。期待値が上がっていたぶん、「あれ?」と(笑)。というのも、私は地衣類が大好きなのですが、京大に行けば一人くらいは地衣類好きに出会えるだろうと考えていたんです。自己紹介でも地衣類の話をたくさんしました。でも、だれにも地衣類の話が通じない(笑)。1回生のころはそれが悲しくて……。でも、最近、地衣類仲間の後輩ができました!

梶岡どうして地衣類好きだとわかったのですか。

上田「地衣類好きの変な奴がいる」とおもしろがって、同期や先生たちがいろいろな方に私の話を広げてくださっていたみたいです。どこかでその後輩にも伝わっていたみたいです。

白井自己紹介で熱弁したかいがあったのですね! 後輩にとっても、同じ興味をもつ仲間がいるとわかっていると学科を選びやすいですね。

上田学部・学科の女性の比率は気にする?

梶岡化学専攻に女性は少なくて、1割もいませんが、困ることはほとんどないかも。京大は部活動も活発だから、部活動でも友人はつくれますし、楽しく過ごしています。

吉野総人はなんでも学べるゆえに、それぞれの興味の方向もバラバラです。受講する授業はみんな違うのが当たり前だから、寂しく感じることはないです。

上田困った経験はないけれど、フィールドワークでは不便を感じました。私の研究では、テントを張って森で寝泊まりします。女性は私だけのことも多く、着替えやシャワーなど、配慮を必要とする場面が出てくる。

白井あと一人、女性がいると気持ちは楽ですね。

上田そうです。0人が1人になって、男性教員・学生に配慮の必要を知ってもらうことにも意味がありますね。

京都の暮らしはどう?

上田みなさんは一人暮らしですか?

白井石川県出身です。父が京都で単身赴任をしているので、いまは父と二人暮らしです。

上田私は入学時から7年間、同じアパートで暮らしています。自転車が苦手で、徒歩で通える場所が条件でした。はじめての下宿でなにをこだわればいいかわからず、家探しは両親頼み。父の選んだ下宿先がロマンチックで、学生時代の父の下宿先と、母の下宿先の中間地点なんです。しかも、大文字が見えるというこだわり(笑)。

梶岡私も最初は両親が選んだアパートでしたが、半年ほどで引っ越しました。最初のアパートを親が選んだポイントは、セキュリティ面と大通り沿いかどうかでした。

吉野私は実家暮らし。滋賀から1時間半かけて通っています。京都駅からのバスは、観光シーズンはとくに混み合うので疲れてしまうことも……。

山﨑私は京都生まれ・京都育ちです。京都で育つと、中高生のころから京大を意識する機会は多くて、憧れでした。高校で京大生が講演することもあったし、11月祭にも行きました。

上田娘さんが京大進学を考える保護者の方にお話をうかがったことがあります。「娘はぜったいに京大というけれど、就職活動を考えると東京の大学がいいのでは……」と。

山﨑どのように返されましたか。

上田就活で東京に通う人は多いです。友人からも、移動はたいへんだけど、京都にいるから不利だということはないと聞きます。行きたい大学でみずからの興味に邁進するほうが就活にはいきてくる気がします。

白井選考の序盤はオンライン面接も多いですね。親御さんの世代では不利だったことも、いまはデメリットにならない場面も多そうです。

梶岡大阪に本社を置く企業も多いです。しかし、そんな先のことまで親は考えるのですね。

白井東京と京都というと、私の出身の石川県は関東地方に行くのも関西地方に行くのもそれほど時間は変わらない。地元愛の強い人も多いので、進路は関東、関西、北陸、きれいに3分の1に分かれます。

梶岡同じ北陸でも、福井県は関西地方なら電車一本で行ける。関東はそうは行かないから関西地方への進学が圧倒的多数です。地元からの距離は、大学選びにも関わってきますよね。

白井とつぜん実家に帰らなければならないこともあるから、臨機応変に対応できる場所を選ぶと安心につながります。

上田北海道や沖縄出身の学生を見ていると、帰省はたいへんそうだと思いつつ、地元での休暇中の写真を見ると羨ましさを感じたり(笑)。

白井坂の多い大学に進学した友人からは、通学がたいへんだと聞きます(笑)。大学内にも階段がたくさんあるって。

吉野京大は平坦ですもんね。滋賀在住だからといって琵琶湖をほとんど見る機会はないから、鴨川の近さは新鮮です。

梶岡京都は方角もわかりやすい。道が基本的に東西南北のどこかを向いているから、「あれ、どっちに向かっているんだ?」とならない(笑)。

白井地図も見やすいです。

山﨑旅行先だと道を覚える必要はないけど、住むとなると道が覚えやすいのはとても楽。

上田京都に来るまで、○○通とか、道の名前を覚えたことはなかった。

山﨑京都育ちだとむしろ、ほかの地域では覚えないんだ、という驚きが……(笑)。

このあとも、学部の垣根を超えて、どんどんもりあがっていく会話。サークル活動の話題から共通の友人を見つけたり、おすすめの写真加工アプリを紹介しあったり、はたまたSNSアカウントを交換まで。話はまだまだ尽きないようです。ぜひ、高校生のみなさんも、この輪のなかにくわわってください!

keyword

元素のカードゲーム(梶岡さん)

1枚のカードにつき1つ、元素が書かれていて、それらを組み合わせて化合物をつくるゲームでした。このゲームをとおして化学に親しみをもち、中学以降の化学の授業は、抵抗なく学びを進められました。いまの研究室では「NMR」という物質の構造を分析する機械に携わっています。NMRは信号強度が弱いことが欠点で、その対策のための触媒を研究しています。

やってみたい研究(吉野さん)

ヒトの記憶に関する心理実験をはじめたばかりですが、大学院では、その脳内メカニズムについてもfMRI法をもちいて研究を進めたいです。日常で抱く疑問と密接なつながりを感じられるところがおもしろいです。同時に、日常に照らして考えれば当たり前と思えることを、科学的に説明するむずかしさのようなものの一端も感じています。

特色入試(白井さん)

高校3年生の夏に先生から「特色入試に出してみないか」と声がかかりました。一般入試と特色入試の両立はたいへんだろうと想像はしていましたが、合格のチャンスが1つでも増えるのなら、がんばる甲斐があると特色入試の受験を決意しました。

海外留学(山﨑さん)

2回生のころに交換留学でオーストラリアに、3回生ではアメリカへの研究留学でCOVID-19治療薬の噴霧製剤開発に関する研究を行いました。文化の違いに戸惑いながらも、現地での楽しい時間はかけがえのないものとなり、この経験をとおして海外での生活やキャリアを現実的に考えるようになりました。

(下左)アメリカでは、日本の文化を紹介するインターナショナルフェアをお手伝いしました。在アトランタ日本国総領事館の方がたと

(下右)オーストラリアのブルー・マウンテンズ国立公園で

建築学科(白井さん)

建築学科では入学後1週めで専門科目の課題に取り組みはじめます。現役の建築家からご指導いただきながら試行錯誤をくり返し、自分だけの作品をつくりあげます。満足のいく作品を展示できたときや、講評会で思いもよらない賞賛の声が上がったさいは大きな達成感を感じます。

「私はこれが好き」(吉野さん)

心理学の興味を共有している友人とは、春休みに心理学の集中レクチャーを受講しようと誘い合いました。語学(授業後もつづけているフランス語や、ドイツ語、スペイン語など)が好きだと言えば「Duolingoをいっしょにやろう」と言ってくれる友人がいたり、「クラシック好きだったよね」と演奏会の案内をいただいたり……。好きと伝えていることで巡り合ったものは数え切れません。

地衣類(上田さん)

地衣類は、菌類と藻類の共生体です。菌類が藻類の居場所をつくり、藻類が光合成産物を菌類にわたすことで、片方だけでは生きていけない過酷な環境でも生育しています。リトマス試験紙の原料であるリトマスゴケや、トナカイの餌となるハナゴケも地衣類です。

下左╱ツメゴケ。オレンジ色のネイルをした指に見立てられます(2020年12月撮影)

下右/ゴミ収集用ネットに着生したウメノキゴケ。このような多様な環境で生育できるのも地衣類の特徴(2020年12月撮影)

バトミントン部での活動(梶岡さん)

私が所属していた時はコーチや監督がおらず、主将を中心に毎回違う練習メニューを考えていました。毎年夏には旧帝大が集まる「七大戦」が開催され、そこで勝つことを目標の一つとして日々練習に取り組んでいました。

フィールドワーク(上田さん)

専攻する森林生態学では、樹木の大きさ測定や根の採取などのあらゆる側面から調査しています。規模の大きな調査地ではさまざまな分野の研究者が夜に集うこともあり、すこし異なる分野のおもしろ話を聞けることも楽しみの一つです。

雨の中、地衣類を採取しました(2021年12月撮影)

11月祭(山﨑さん)

高校時代に部活仲間と11月祭に訪れたとき、当時通っていた塾の京大生の講師の先生に遭遇しました。真面目に勉強を教えてくれる姿だけではなく、大学生としてほかの学生とプライベートを充実させている姿も見たことで、勉強もプライベートも全力で楽しむ京大生にさらに憧れるようになりました。

鴨川での時間(白井さん)

小さいころ、夏休みによく遊びに来ていた京都が、大学生活を送る大切な場所になるとは思ってもみなかったので感慨深いです。課題を終えて帰るときに鴨川で見る月や、鴨川でぼーっと過ごす時間が大好きです。

やっぱり鴨川!(梶岡さん)

京都のお気に入りは、王道ですが鴨川。数え切れないほど通りましたが、天気のいい日に丸太町橋から北側に目をやるといつも足が止まってしまいます。春には桜が咲き、1回生の4月に初めて「景色をみて嫌なことを忘れる」という感覚を知りました。

吉田神社の節分祭(吉野さん)

京大すぐ側の吉田神社では「節分祭」が開かれます。吉田南構内と本部構内の間においしそうな屋台がずらりと並び、大学を一歩出ただけでお祭り気分を味わえます。ちょうど期末試験が終わったか終了間近という時期で、テスト終わりに友達と、バイト仲間と、サークル帰りに……と毎年満喫しています。

左/祭の喧騒のなかを練り歩く鬼

MESSAGEクロストークを終えて……

(先輩・上田さんから)

大学院進学後は学部生と話すことは少なくなったので、クロストークは私の学部生時代をあらためてふり返る機会となりました。

今回、京大は「自由」だという話が出ました。いっぽうで、私が3回生だったコロナ禍は、「自由」が失われてしまった時期でした。しかし、京大から提供されたZoomのライセンスや教材で学びつづけることができ、秋ごろには「自由」が形を変えてもどってきました。京大は、学びたい意思を尊重し、そっと背中を押してくれる場所です。この「自由」で恵まれた環境だからこそ、魅力的な京大生が集まるのではないかと感じています。

このクロストークをきっかけに、京大をめざす高校生のみなさんが、入学後の姿を楽しく想像することができれば幸いです。