News Letter 2024.3.15 第113号

京都大学たちばな賞(優秀女性研究者賞)表彰式

3月1日(金)、京都大学たちばな賞(優秀女性研究者賞)の表彰式が行われました。表彰式はWeb会議システムを使用したライブ配信形式で実施し、学内外から多くの視聴がありました。

3月1日(金)、京都大学たちばな賞(優秀女性研究者賞)の表彰式が行われました。表彰式はWeb会議システムを使用したライブ配信形式で実施し、学内外から多くの視聴がありました。

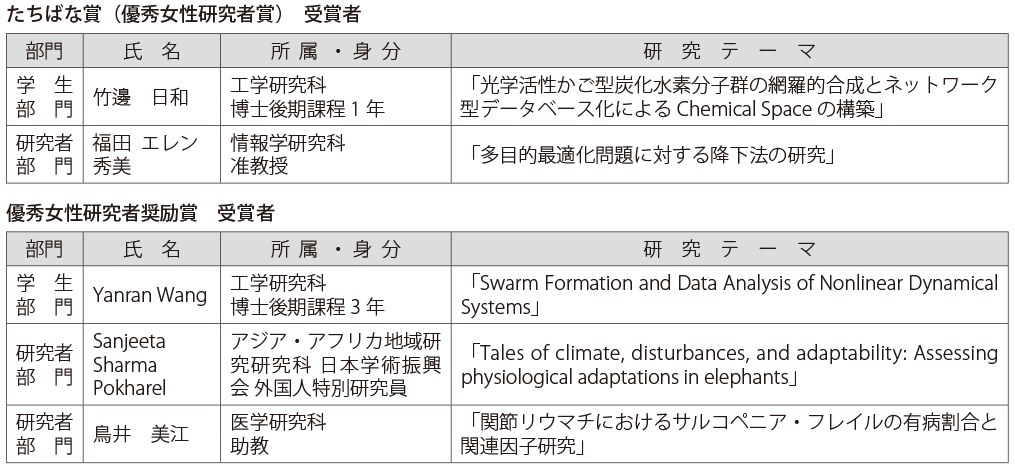

京都大学たちばな賞は、優れた研究成果を挙げた本学の若手女性研究者を顕彰することによりその研究意欲を高め、もって将来の我が国の学術研究を担う優れた女性研究者の育成等に資することを目的として創設され、今回で第16 回となります。

はじめに、男女共同参画推進センター長である稲垣 恭子 理事・副学長より開会の挨拶がありました。

次に、湊 長博 総長よりたちばな賞学生部門受賞者の竹邊 日和氏(工学研究科 博士後期課程1 年)、 研究者部門受賞者の福田 エレン 秀美氏(情報学研究科 准教授)へ表彰状と記念盾が授与され、川西 啓介 株式会社ワコール 代表取締役社長執行役員より副賞の「ワコール賞」が贈呈されました。また、優秀女性研究者奨励賞学生部門受賞者のYanran Wang氏(工学研究科 博士後期課程3 年)、研究者部門受賞者のSanjeeta Sharma Pokharel氏(アジア・アフリカ地域研究研究科 日本学術振興会 外国人特別研究員)と鳥井美江氏(医学研究科 助教)にも、同じく湊総長より表彰状と川西代表取締役社長執行役員より副賞の「ワコール賞」が贈呈されました。

研究者部門受賞者の福田 エレン 秀美氏(情報学研究科 准教授)へ表彰状と記念盾が授与され、川西 啓介 株式会社ワコール 代表取締役社長執行役員より副賞の「ワコール賞」が贈呈されました。また、優秀女性研究者奨励賞学生部門受賞者のYanran Wang氏(工学研究科 博士後期課程3 年)、研究者部門受賞者のSanjeeta Sharma Pokharel氏(アジア・アフリカ地域研究研究科 日本学術振興会 外国人特別研究員)と鳥井美江氏(医学研究科 助教)にも、同じく湊総長より表彰状と川西代表取締役社長執行役員より副賞の「ワコール賞」が贈呈されました。 その後、たちばな賞受賞者の竹邊 日和氏と福田 エレン 秀美氏による研究発表が行われました。

その後、たちばな賞受賞者の竹邊 日和氏と福田 エレン 秀美氏による研究発表が行われました。

最後に、優秀女性研究者奨励賞のYanran Wang 氏、Sanjeeta Sharma Pokharel氏と鳥井 美江氏からの受賞挨拶をもって表彰式は終了しました。

引き続いて催された懇談会では、湊総長らも参加され、受賞者たちと大いに盛り上がり有意義な時間となりました。

女子高生応援大使事業2023

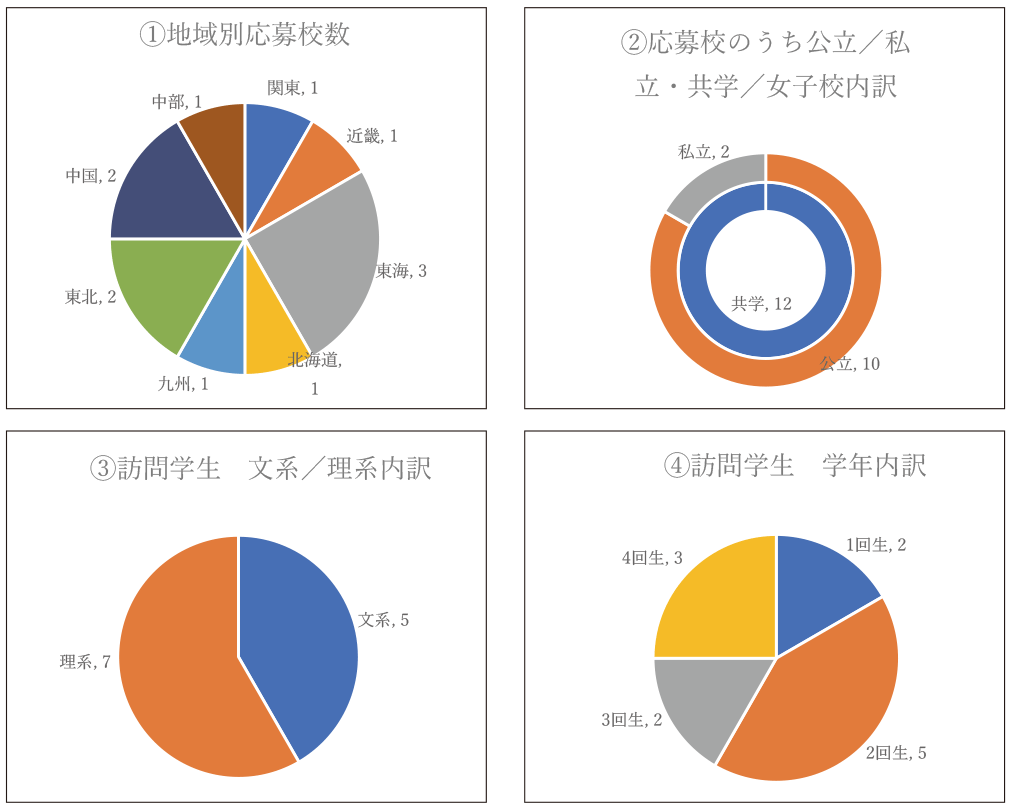

本事業は、本学の⼥⼦学⽣が「応援⼤使」として⺟校を訪れ、京都⼤学の魅⼒や⼤学⽣としての⽣活、学習方法等におけるアドバイスなどを直接後輩たちに伝えることで、⺟校の後輩が進路等について考える⼿助けになればという趣旨により、実施している事業です。

多数の卒業⽣(⼥性)が本学に⼊学している⾼校について、本学の⼥⼦学⽣が⺟校を訪問し、座談会のような形での話し合いの場を提供します。コロナ禍ではWeb会議システムを利⽤していましたが、今年度は実際に⺟校を訪れ、応募のあった12校にて事業を実施しました。

学会・研究会等に参加する場合、又は休日に大学の入試業務に

従事する場合に、子どもの託児費用を支援します。

本年度から、男女共同参画及びワークライフバランスを推進するため、以下の支援制度をスタートさせました。

【学会・研究会等参加に伴う臨時的託児関連費用支援制度】

子どもを養育する研究者が学会・研究会等に参加する際に臨時的に必要となる、託児費、子どもの移動費(交通費)、及び子どもの宿泊費の一部又は全額を支援します。

(日本語)https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/conference/cost-support/

(英 語)https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/en/cost-support/

【大学入学試験業務に携わる教職員のための託児等利用料金補助事業】

子どもを養育する教職員が休日(土曜・日曜)に実施される大学入学共通テスト及び一般選抜試験の業務に従事するために、託児やファミリーサポート等のサービスを利用せざるを得ない事情がある場合に、その利用料金の一部又は全額を支援します。

(日本語)https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/entrance-exams/expenses-support/

(英 語)https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/en/financial-support-exam/

令和6年度第1期研究支援・実験補助者雇用制度 利用者決定

令和6年度第1期研究支援・実験補助者雇用制度の採択者は、応募者33名の方に決まりました。

この制度は、育児又は介護のために十分な研究・実験時間が持てない教職員に対し、研究又は実験をサポートをする補助者の雇用経費を助成する事業です。

女性研究者に限らず、男性研究者も対象となり、補助者未定でも応募できます。

また、研究分野の文系・理系は問いません。

年2回募集を行っており、次回(令和6年度第2期)は今年6 月頃に募集しますので、支援が必要な方は是非ご応募ください!

以下センターHPに、今までの応募状況、助成を受けられた方の声などを載せています。

https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/research/assistant/

保育園入園待機乳児保育室「ゆりかご」利用者 保護者懇談会開催

1月23日(火)12:00より、保育室「ゆりかご」利用者の保護者懇談会が行われ、8 名の保護者が参加しました。まず始めに参加者の自己紹介があり、続いて保育室主査より、 ひとりひとりのお子さんについて保育室での日々の様子を話されました。その後、写真を見ながら、遊んでいる様子や食事の様子、子ども同士の関わり合い方などについて話していただきました。

ひとりひとりのお子さんについて保育室での日々の様子を話されました。その後、写真を見ながら、遊んでいる様子や食事の様子、子ども同士の関わり合い方などについて話していただきました。

最後の懇談会の時間では「離乳食」や「ベビーシッター」についてなどがテーマに上がり、多くの情報を共有できる有意義な会となりました。時には笑い声も聞こえ大いに盛り上がり、終始和やかな雰囲気の中終了しました。

連載: 研究者になる! -第94回-

アジア・アフリカ地域研究研究科 教授 池亀 彩

インドとの出会いは、早稲田大学理工学部建築学科で建築史を学んでいた学部生時代。建築史の分野は、日本、または欧米の建物が研究対象になることが多かったのですが、私の所属していた研究室は当時、アジア建築の研究を展開しはじめていました。

アジアの国をいくつか訪ねるなかでしだいに惹かれていったのが、西洋とも東洋とも違う、独自の文明を築いてきたインド。さらに、研究領域も、建築物以上にその地で生きる人たちのことを知りたいと関心が移ってゆきました。ベルギーへの留学をへて、京都大学大学院人間・環境学研究科の人類学のゼミに入学し、本格的に人類学の道を歩みはじめました。

■インドで問う、「権力とはなにか」

人類学の研究をはじめて、3 年間をインド南部カルナータカ州のマイスール市で暮らしました。慣れないカンナダ語の習得、マラリアや感染症の危険など、一人での滞在に困難はありましたが、現地の方にも助けていただきながら、2 年目には王族へのインタビュー調査までこぎつけました。

私の研究分野は、歴史史料とフィールドワークをとおして、対象地域の社会や文化に迫る歴史人類学です。なかでも、追究しているのが権力のあり方。権力をもつ人物には、一方から見ると抑圧者の側面がありますが、もう一方には民衆を惹きつける魅力的な側面があり、その両面によって権力はつくられます。近年はとくに、グルとよばれる宗教指導者のあり方に着目し、グルが必要とされる背景に迫るべく研究を重ねています。建築史学においても建築物と権力との関係は興味深いテーマ。研究分野は変われど、探究心の核は共通しています。

■だいじなのは「なにを研究しないか」

1年のうちの3か月から半年をインドですごして、かれこれ20年以上。長年通ってもなお、インドにいると頭を揺さぶられるような驚きや衝撃の経験ばかりです。研究テーマになりうる、「なんでだろう?」という疑問が尽きることはありません。

しかし、こうした疑問はなにも、異文化だから浮かんでくるものではないのです。日本に暮らしていても、「なんで京都には都市銀行より信用金庫が多いんだろう」など、不思議に思うことばかり(笑)。興味をもちさえすれば、なんでも研究テーマになるというのが私の考えです。むしろだいじなのは、「なにを研究しないか」。はたしてそれは、私が取り組むべきテーマなのかと、自身に問うことも重要。

■進む道が決まったあとは、前進あるのみ

これからも調査をつづけて論文を書き、成果を積み上げることは第一。一方で、情報が少ないゆえに誤解されやすいインドという国の姿を、どんな人でも手に取りやすい方法で伝えられないかを模索しています。2021年に出版した新書『インド残酷物語』は、その第一歩。近年、日本で大ヒットしたインド映画がいくつかありますし、こうしたポピュラーカルチャーを通じて拙書を読んでくれる方も多く、有り難い限りです。

私のこれまでの歩みは、運に恵まれた部分も大いにあります。自分で道を選んだというよりも、選んでもらっている感覚でした。でも、「あのときこっちを選んでいれば……」という後悔は私にはありません。合わなければやり直せばいいし、さっさと切りあげてもいい。選ぶことに重点を置くよりも、一歩ふみ出した方向にとにかく進んで、やってみる。これしかないというのが私の信条です。